眼圧検査

方法

眼の表面(眼球)に専用の機械を使い、空気を吹き付けて、眼球にかかる圧力を測ります。ハードコンタクトレンズを装着されている場合は、正しい測定結果が得られないため、外した上で検査をします。

検査で分かること

緑内障(眼圧の上昇により視神経が障害を受けやすくなる)

眼底検査

方法

眼の瞳孔の奥にある網膜を専用のカメラで撮影します。血管や視神経の状態を調べることができます。

検査で分かること

動脈硬化・高血圧・緑内障等

聴力検査

方法

オージオメーターという機械を使って行う純音聴力検査です。当院では1000ヘルツと4000ヘルツで検査を行います。

検査で分かること

難聴、耳疾患など。

1000Hz(低音)と4000Hz(高音)で判定します

血圧検査

方法

心臓から血液が押し出される時に血管に与える圧力のことです。収縮期に血管にかかる圧力が最高血圧で、拡張期に血管にかかる圧力が最低血圧です。労作直後や会話時には高くなるので眼をつぶり落ち着いた状態で測定します。2回測定して平均値をとります。左右差も見ます。

心電図検査

方法

心臓が収縮をする時に発生する電流を胸部・手首・足首につけた電極で拾い記録します。力を入れると筋電図が入るので、力をぬいて顔や手を動かさないようにして仰向けで寝ていてください。数十秒秒ほどで終わります。

検査で分かること

不整脈、心筋梗塞、狭心症、心肥大など

肺機能検査

方法

スパイロメトリーという機械を使い検査を行います。マウスピース(筒)を加えて、空気が漏れないよう鼻にクリップをし、呼吸の機能を調べます。

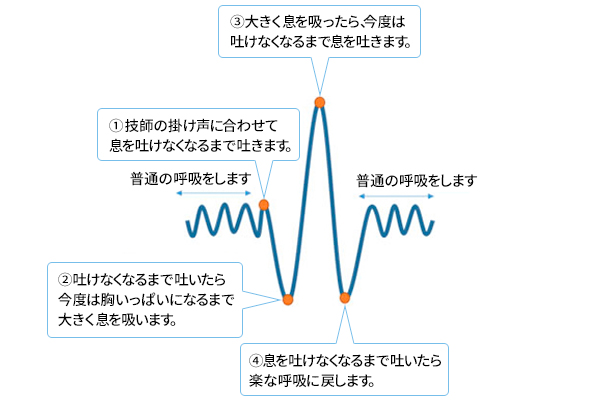

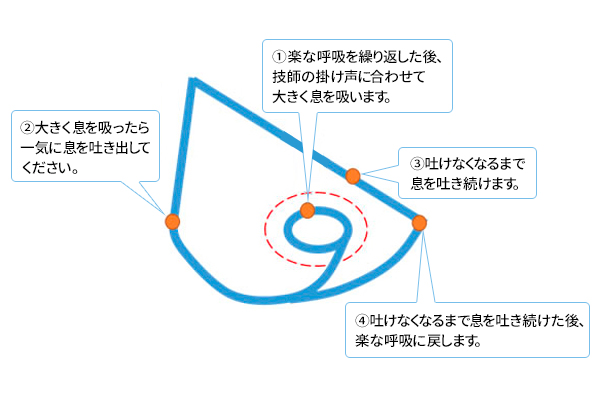

検査技師の指示に従い検査をすすめていき、どれだけたくさん息を吸ったり吐いたりできるかという最大肺活量の検査と、大きく吸った息をどれだけ強く早く吐き切れるかという吐く勢いの検査を行います。

肺活量測定

努力性肺活量測定

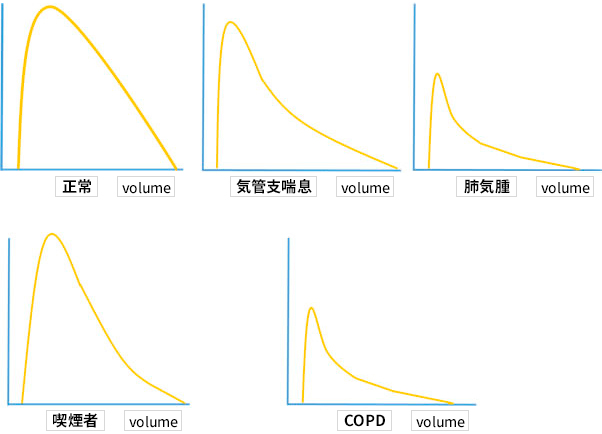

検査で分かること

気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺気腫

補足

パーセント肺活量(%VC)

性別・年齢・身長から算出した予測肺活量に対して、実際の肺活量が何%であるのかを示したものです。拘束性障害で低下します。

1秒率とは

深く息を吸ってできるだけ一気に速く吐いた時の息の量(努力性肺活量)に対して、始めの1秒間で吐いた息の量(一秒量)の割合を示したものです。閉塞性障害で低下します。

肺年齢とは

一秒量・身長・年齢から算出します。あくまでも参考値です。

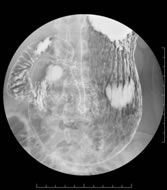

胸部X線検査

方法

胸部のX線撮影を行う検査です。

技師の指示に従って腕を前に出し、大きく息を吸い込んでしっかり息を止めていただきます。

検査で分かること

肺がんや肺結核、肺炎などの肺の病気を発見することができます。肺以外にも、心臓や大動脈の病気などもわかります。

肺…肺がん、肺結核、肺炎、気管支炎、肺気腫、気胸、胸膜炎など

心臓…心肥大、拡大、胸部大動脈瘤など

骨…脊椎側弯、肋骨異常など

胃部X線検査

方法

発泡剤で胃を膨らませて、その後バリウム(白い液体)を飲んでX線撮影する検査です。内壁に薄くまんべんなくバリウムを付着させるため、機械で検査台を動かしたり、患者さん自身に体の向きを変えてもらったりします。胃壁などに生じた病変を発見する他、消化管に隣接する臓器の病変による影響も画像としてみることが可能です。

検査で分かること

食道がん、食道静脈瘤、食道ポリープ、胃潰瘍、胃がん、胃炎、胃ポリープ、十二指腸潰瘍、十二指腸ポリープなど

ATTENTION検査後は水分を多めに(1Lくらい)とり、処方された下剤は、必ず飲んでください。2~3日のうちに、バリウム(白色の便)を出すようにしてください。

上部消化管内視鏡検査

方法

上部消化管内視鏡検査とは、一般的には「胃カメラ」と呼ばれているもので、先端にカメラが付いた細い管を食道から胃へ挿入し、その内壁を観察します。粘膜を直接観察できるため、病変の形や色、出血の有無までわかります。また、がんが疑われるときなどには、内視鏡先端部から特殊な器具を出して生検(組織を少しとってくること)を行なうことができます。

検査で分かること

逆流性食道炎、食道潰瘍、食道ポリープ、食道がん、胃炎、胃ポリープ、胃潰瘍、胃がん、食道・胃の静脈瘤、十二指腸潰瘍、十二指腸ポリープなど

ATTENTION検査の後は喉に麻酔がきいていますので、決められた時間まで飲食は避けていただきます。

ピロリ菌検査

方法

採血した血液でピロリ菌抗体の有無を調べます。または便でピロリ菌に対する抗原の有無を調べることも可能です。ピロリ菌は、胃、十二指腸潰瘍の原因となります。胃がんなどのリスクも上がります。

検査で分かること

ピロリ菌感染の有無

ATTENTION胃・十二指腸潰瘍を繰り返す状態でピロリ菌が陽性であれば、抗生物質で除菌治療を行ないます。但し保険での治療を行うため、除菌の前には上部消化管内視鏡検査を受けていただく必要があります。

ペプシノーゲン検査

方法

採血した血液で胃の酵素を調べます。胃粘膜の萎縮の広がりとその程度、胃液の分泌機能、胃粘膜の炎症の有無が分かるほか陽性であれば萎縮性胃炎の疑いがあると考えられ、胃がんのリスクが上がります。

検査で分かること

胃粘膜の萎縮の程度

ATTENTIONこの検査だけで、胃の疾患を判定することはできませんので、胃部X線検査や上部消化管内視鏡検査などの画像診断との併用が基本になります。

腹部超音波検査

方法

腹部にプローブ(超音波探触子)をあてて肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓などを観察します。

仰向けに寝て頂き各臓器を見やすくするために大きく息を吸ったり吐いたりして頂きます。

食事の影響を受けるので必ず絶食の状態、また胃カメラや胃透視の前に検査します。

検査で分かること

胆嚢結石、胆嚢ポリープなど

脂肪肝、肝腫瘍など、腎結石、腎のう胞など 膵のう胞、膵臓腫瘍など

ATTENTION肥満体の方は観察困難な臓器もあります。

血清学検査

CRP

細菌・ウイルスに感染する、がんなどにより組織の障害が起きる、免疫反応障害などで炎症が発生したときなどに血液中に増加する急性反応物質の一つがCRPです。

細菌・ウイルス感染、炎症、がんは高値になります。

RA

血液中のリウマチ因子の有無を調べます。リウマチ因子が陽性でもリウマチとは限りません。

陽性反応の場合、関節リウマチ・膠原病などが考えられます。

HBs抗原

B型肝炎ウイルスに感染していないかを調べます。

陽性反応の場合、B型肝炎が考えられます。

HCV抗体

C型肝炎ウイルスに感染していないかを調べます。

陽性反応の場合、C型肝炎が考えられます。

血液学検査

白血球

細菌などから身体を守る働きをしています。高値になると炎症・腫瘍の存在が疑われますが、どこの部位で発生しているかはわかりません。たばこを吸っている人は高値となります。

赤血球

赤血球は肺で取り入れた酸素を全身に運び、不要となった二酸化炭素を回収して肺へ送る役目を担っています。

ヘモグロビン

赤血球に含まれるヘムタンパク質で、酸素の運搬役を果たします。

ヘマトクリット

血液全体に占める赤血球の割合をヘマトクリットといいます。

血小板

出血したとき、その部分に粘着して出血を止める役割を果たしています。

赤血球恒数

MCV…赤血球の体積

MCH…赤血球に含まれる血色素量

MCHC…赤血球体積に対する血色素量の割合

その他

血沈

肝・胆・膵機能検査

総蛋白

血液中の総タンパクの量を表します。

アルブミン

血液蛋白のうちで最も多く含まれるのがアルブミンです。アルブミンは肝臓で合成されます。

A/G比

A/G比とはアルブミンとグロブリンの比です。

AST(GOT)

心臓・筋肉・肝臓に多く存在する酵素です。

ALT(GPT)

肝臓に多く存在する酵素です。

γ-GTP

肝臓や胆道に異常があると血液中の数値が上昇します。

LDH

全身の組織細胞に存在し糖がエネルギーに変化する時に働き、特に肝臓に多く含まれる酵素です。

ALP

肝臓、胆道、骨に多く含まれる酵素です。

総ビリルビン

胆汁中に含まれる黄色の色素です。赤血球中のヘモグロビンの分解産物で肝臓で間接型ビリルビンから直接型ビリルビンになり、合わせたものが総ビリルビンです。

アミラーゼ

でんぷんなどの糖類を分解する消化酵素で、唾液腺や膵臓から分泌されます。

鉄

血中ヘモグロビンの原料となるのが鉄です。

コリンエステラーゼ

肝臓のみで作られる酵素です。

その他

LAP(ロイシンアミノペプチターゼ)、ZTT(硫酸亜鉛試験)、TTT(チモール混濁試験)

脂質系検査

総コレステロール

血液中にはコレステロールという脂質が含まれています。ホルモンや細胞膜を作る上で大切なものですが、増えすぎると動脈硬化を進め、心筋梗塞などにつながります。

中性脂肪

体内の中で最も多い脂肪で、糖質がエネルギーとして脂肪に変化したものです。

HDLコレステロール

善玉コレステロールと呼ばれるものです。血液中の悪玉コレステロールを回収します。少ないと、動脈硬化の危険性が高くなります。

LDLコレステロール

悪玉コレステロールと呼ばれるものです。LDLコレステロールが多すぎると血管壁に蓄積して動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞を起こす危険性を高めます。

non-HDL

non-HDLは総コレステロールからHDLコレステロールを引いたものです。LDLだけでなく他の動脈硬化のリスクを含んだ指標です。

糖代謝検査

空腹時血糖

糖とは血液中のブドウ糖のことで、エネルギー源として全身に利用されます。測定された数値により、ブドウ糖がエネルギー源として適切に利用されているかがわかります。

HbA1c

過去1~2か月前の血糖の平均的な状態を反映するため、糖尿病のコントロールの状態が分かります。また、空腹時血糖が126㎎/dLかつHbA1c6.5%以上なら糖尿病と判断します。

尿糖

血糖値が高いと尿中に糖が出てきますので、尿試験紙を使って調べます。

腎機能検査

尿素窒素

蛋白質が分解された後にできる老廃物で腎臓の糸球体でろ過され尿中へ排出されます。

クレアチン

アミノ酸の一種であるクレアチンが代謝された後の老廃物です。筋肉量が多いほどその量も多くなるため、基準範囲に男女差があります。腎臓でろ過されて尿中に排泄されます。

尿酸

タンパク質の一種であるプリン体という物質が代謝された後の残りかすのようなものです。この検査では尿酸の生成・排泄のバランスがとれているかどうかを調べます。数値の高い状態が続くと、結晶として関節に蓄積していき、突然関節痛を起こします。これを痛風発作といいます。また、尿路結石も作られやすくなります。

eGFR

血清クレアチン値、年齢、性別から計算し腎臓の機能を表します。

尿検査

尿蛋白

腎臓では血液のなかの不要物だけがろ過され尿中に排泄されます。蛋白は腎臓で再吸収されるもので腎機能が低下してくると尿中に排泄されてきます。

腎臓の病気・膀胱の病気・発熱時などは高値になります。

尿潜血

尿路結石、膀胱炎、腎炎などのため尿の通り道で出血していると陽性になります。

腎・膀胱の炎症・結石・腫瘍などは高値になります。

糞便検査

方法

専用の容器に便を少しつけて便の中に血液が混ざってないかどうかを調べます。

検査で分かること

大腸がん・ポリープ・潰瘍など

腫瘍マーカー検査

腫瘍が発生し大きくなってくると健康な時には見られない物質が血液中に現れ、この物質の量や種類によって腫瘍の存在を知る手がかりになります。腫瘍マーカー検査だけでは悪性腫瘍の断定はできません。

AFP

肝臓がんなど

CEA

大腸がん・胃がん・肺がんなど

CA19-9

膵臓がん、胆嚢がん、卵巣がんなど

CA125

卵巣がん、子宮内膜症など(妊娠中、生理中でも上昇します)

PSA

前立腺がん、前立腺肥大など

子宮細胞診

方法

子宮頸部(入口付近)の発がん好発部位粘膜を専用の綿棒あるいはブラシでこすり、細胞を取ります。その細胞中に異常な細胞が無いかを調べます。子宮頸がんはヒトパピローマウイルス感染によって若いうちから発病するので、20代や30代の方にもおすすめします。

検査で分かること

子宮頸がん 前がん細胞~がん細胞、その他(トリコモナス原虫・カンジタなど)

ATTENTION生理中は検査できませんのでご注意ください。

HPV検査

方法

子宮頸がんの主な原因はヒトパピローマウイルスの感染によるものと言われています。そのウイルスの感染がなければ、子宮頸がんになるリスクが低いことになります。方法は子宮細胞診の検査と同様で、子宮頸部粘膜(入口付近)を専用の綿棒でこすって細胞を採取し特殊な検査方法で、ヒトパピローマウイルスに感染していないかを調べます。

検査で分かること

子宮頸がんのリスク(ヒトパピローマウイルスに現在感染しているかどうか)

ATTENTION生理中は検査できませんのでご注意ください。

婦人科内診

検査で分かること

子宮筋腫、卵巣腫瘍、子宮頸管ポリープ、膀胱下垂、膣炎、外陰炎等

経腟超音波検査

方法

経膣超音波検査は、膣内に細いプローブ(検査棒)を挿入して骨盤内に異常があるかを調べる方法です。女性器である子宮や卵巣を検査する方法として、内診と平行して行われます。内診が指で触ることで、炎症や腫瘍などが判るのに対し、経膣超音波検査は画像で卵巣や子宮の中の様子を確認できます。内診では指が届かない、触れられない部分も診る事が出来ます。子宮筋腫の大きさや卵巣嚢腫の内部構造なども確認することができます。

検査で分かること

【子宮疾患】子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮体がん、子宮内膜ポリープなど

【卵巣疾患】卵巣がん、卵巣嚢腫、チョコレート嚢胞、多嚢胞性卵巣症候群など

乳房触診(乳房触診)

方法

上半身の衣服を脱いだ状態で椅子に座り、乳房のひきつれや腫れ、赤み、ただれ、乳頭のへこみが無いかを目で確かめます。その後、指で触り、しこりの有無や様子をチェックします。脇の下や鎖骨上のリンパ節も調べます。

ATTENTION乳腺検査は基本としてマンモグラフィか乳腺エコー、または両方で行います。乳房触診は希望制で追加することができます。

※乳がんを触診だけで診断することは困難なので単独では実施しません。

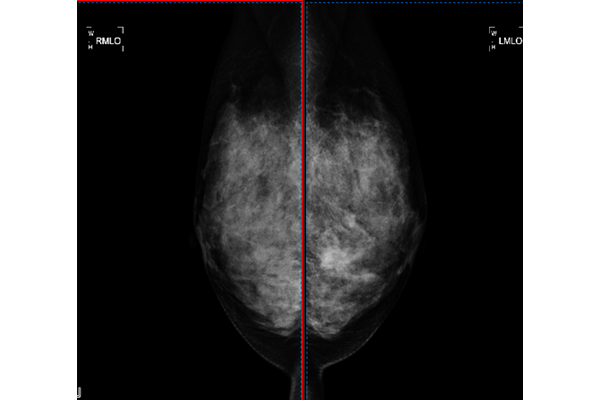

マンモグラフィ(乳房X線検査)

方法

検査で分かること

乳がん、乳腺線維腺腫(良性腫瘍)など

ATTENTION乳房を圧迫するときには、多少の痛みをともないます。痛みを感じる程度や部位は人によって異なりますが、生理前1週間は乳房が張って痛みを感じやすいので避けたほうがよい場合もあります。また授乳中の方も乳腺が観察し辛い状態になっていますので断乳後をおすすめします。

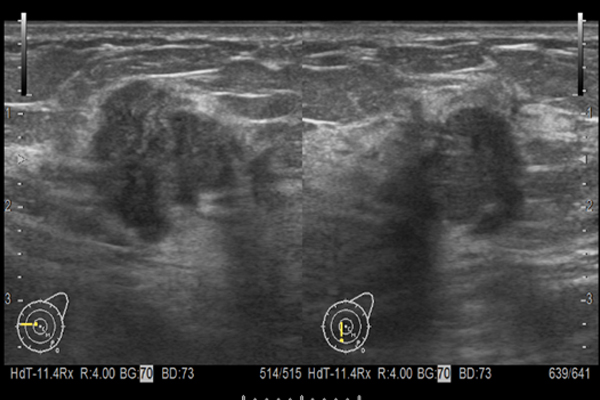

乳腺エコー

方法

検査で分かること

乳がん、乳腺線維腺腫、のう胞、腫瘤、乳腺症など

骨密度検査

方法

前腕にエネルギーの低い2種類のX線を照射し、骨の中のカルシウムなどのミネラル量を計測します。若い人の骨密度の平均値(YAM)と比べて自分の骨密度が何%であるかで表されます。

検査で分かること

骨粗鬆症リスク

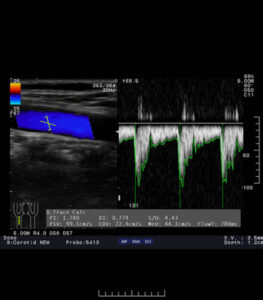

頸動脈超音波検査

方法

仰向けに寝て、頸動脈の状態や血流を調べる検査です。超音波プローブを頸部に当てて、この検査により、頸動脈の血管壁の状態を見ることができ、動脈硬化を視覚的にとらえ診断することができます。血管が狭くなっているかどうかや血液中に血のかたまり(血栓)がないかもわかります。それらがあると、脳の血管を詰まらせる危険性があります。

検査で分かること

動脈硬化や高血圧・高脂血症などを有する人の動脈硬化の進行程度の判定に有用です。

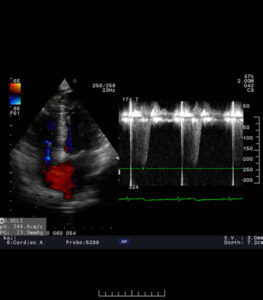

心臓超音波

方法

心臓超音波検査に際しては、仰向けに寝て、手足に心電図電極をつけ、前胸部を露出します。心臓のある左前胸部にゼリーを塗って超音波プローブを当てて検査をしていきます。検査中に身体の向きを変えていただく等することもあります。心臓超音波検査では、心臓の形態を見ることができます。心臓や心室の大きさや壁の厚さ、弁の形、そして先天性異常などが観察できます。心臓の機能も確認できます。心臓のポンプ機能が正常に働いているかどうかが分かります。また、心房や心室の収縮や拡張の様子、弁の開閉を観察します。また、血流に色をつけたカラードップラー法を行うことで、血液が逆流していないかどうかなども調べることができます。

検査で分かること

心筋梗塞、弁膜症、心肥大、心不全などの心疾患